人気指数機能を投資に活用するには?他の投資家よりも多くの情報量で投資を制するために

この記事について

本記事はKabuMartの「人気指数」機能の使い方について分かりやすく解説します。

- 人気指数とは何か?

- 人気指数を活用することで何が分かるのか?

- 具体的な事例を紹介

また、人気指数はユーザー様自身がその意味を解釈し投資に活用する必要があるため使用難易度は高いですが、他の投資家が簡単には手に入らない情報であるためうまく活用する事で、情報戦である株式投資では大きなアドバンテージになると私は考えます。そのためKabuMartユーザーである方には是非とも使いこなして欲しい機能となりますので、最後までお読みいただけると幸いです。

人気指数とは?

人気指数とは、ざっくり一言で表現すると

「今、日本でどれくらいの人がその企業、その言葉に注目しているのか?」

を数値化したものになります。

具体的には、WEBでの検索やYoutubeでの検索など私たちが何かに興味を持った時に起こす行動のログを解析し、それを一つの数値として算出したものです。

まずは触ってみる

まずは「人気指数」ページから試しにお好きな企業の人気指数を調べてみましょう。

入力欄には「企業名」または「企業名の略称」を入れてください。例えばSNSで人気な「メタプラネット」、「メタプラ」といった具合です。(※正式名称を推奨)

実行後数分待つ必要がありますが、しばらくすると以下のようなグラフが表示されます。

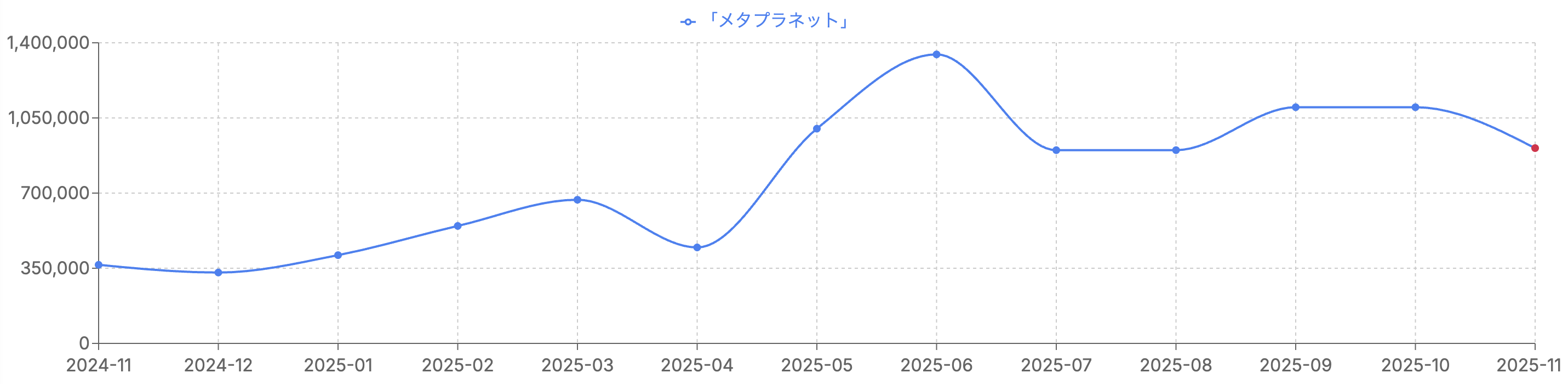

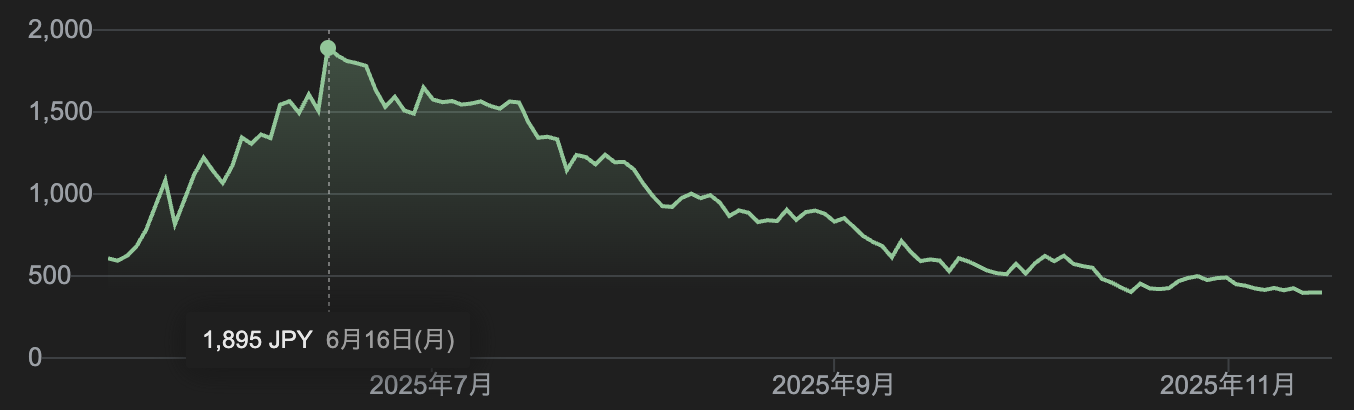

2025年11月現在のメタプラネットの人気指数の結果になります。比較のため株価も掲載します。

これをみると、株価のピークである6月に人気指数も一番高い状態ですね。人気指数も平常時の4倍ほどであり数ヶ月で一気に過熱していることが見て取れます。

株価に対する考え方

皆さんは株価はどのようにして作られているか分かりますか?ファンダメンタルが良いから上がる?テクニカル的に買いだから上がる?様々な意見があると思います。これ実は違います。。。

あくまで私個人の考え方ですが、株価は「人気」によって作られます。つまり人気投票ですね、人気度が高まると株価が大きく上がったり、もしくは大きく下がったりします。

例えばある銘柄を見たときに、簡単に以下の4パターンの人がいたとします。(もちろんこの限りではない)

- 下がった時に買いたい人・・・A

- 上がった時に買いたい人・・・B

- 上がった時に売りたい人・・・C

- 下がった時に売りたい人・・・D

もしAやBの買いたい人全員がその銘柄を買ったなら、もうこれ以上この銘柄を買いたいと思う人は居なくなるわけで、するとそれ以上株価は上がりません。すると徐々に売りたい人が増えてきて株価が下に落ちる動きになるといったような仕組みです。

ここにはファンダメンタルズやテクニカルといった指標や分析が介在する余地はありません。もちろんこれらが意味がないと言うわけではないです。ただ人気の過熱の力がそれだけ株価に与える影響が強いということをご理解いただけたら十分です。

人気指数の活用方法

人気指数は銘柄の過熱感を計るための機能です。極端にいってしまえば、ファンダメンタルズやテクニカルの分析よりも強い武器になります。そして他の投資家が入手しにくい情報であり、他の投資家の動きを事前に察知できるため、ちょっと相場を俯瞰したメタ的な視点でハックするようなチート機能なのかもしれません。

まずは次の認識を持ってください。

「人気指数が高い」=「多くの人がその企業に注目している」

これだけで十分です。その上でどのようにこの指数を解釈するかは投資家の方ごとに違って良いと思います。なぜ人気指数が高いのか?といったところまで考えられるとより投資に活きるでしょう。

以下では実際に具体例を見ていくことで活用方法を理解しましょう。

メタプラネットの例

先ほども見ましたが、6月に向けて急激に株価と人気指数が急上昇していきます。そして6月以降は株価は急降下していますが、人気指数は一定キープされていることがわかります。これをどのように解釈して、投資活動に活かせば良いのでしょうか?

4月、5月の時点

人気指数が4月に2025年1月程度の水準まで落ちていることがわかります。これは2,3月の上昇からの下落により一時的に上がっていた人気指数が落ちて、メタプラネットに飽きている投資家が多いことを示します。これは買い場です。もしある銘柄が今後上がるだけのポテンシャルがあるなら、みんながその銘柄に飽きて注目していない時に買うのが一番儲かります。まさに4月がその状態ですね。

そして5月になると4月の倍以上人気指数が跳ね上がっています。正直私は5月の時点では怖くてあまり買いたくはないですが、2ヶ月くらいは過熱が続く傾向にはあるので買ってみるのもありかもしれないです。

個人的には4月の注目が少ない時点で買いを入れるのがベストだとは思います。

6月の時点

6月では4月の3〜4倍ほどの水準にまで人気指数が跳ね上がります。ここまで増えるともうこれ以上この銘柄に注目する人は居ないんじゃないか?という疑念が出てきます。すると株価は下がるしかないだろうと予測しそこで売りを入れてしまうのが良いでしょう。

7月以降

これ以降は仮に株を全て売っていたと仮定しますが、株価は下落していくので安心です。もしここでまだ持っていたとしても人気指数の落ち方を見てここは買い場ではなく売り場であることが判断できると思うので、早めに売り抜けることができたと思います。

さて、これ以降は株価は下落の一途を辿るだけですが、人気指数は落ちますが一定はキープされていることが分かります。これはどう言うことでしょうか?つまり多くの人が売ってはいるが依然としてメタプラネットに興味があり日々メタプラネットを調べていると言うことになります。いつ買うかいつ売るかといったことを多くの人が我慢強く粘っていることの表れですね。

こう言う多くの人がまだまだ注目している時って、まだまだ株価は上がってこないと私は考えます。みんながメタプラネットを放棄し、投げ出し、注目指数が落ち切った時に、メタプラネットに上に上がる力があるなら株価は上がるでしょう。上に上がる力があるかはファンダメンタルズで分析すると良いです。メタプラネットの場合はBitCoin依存ですが。

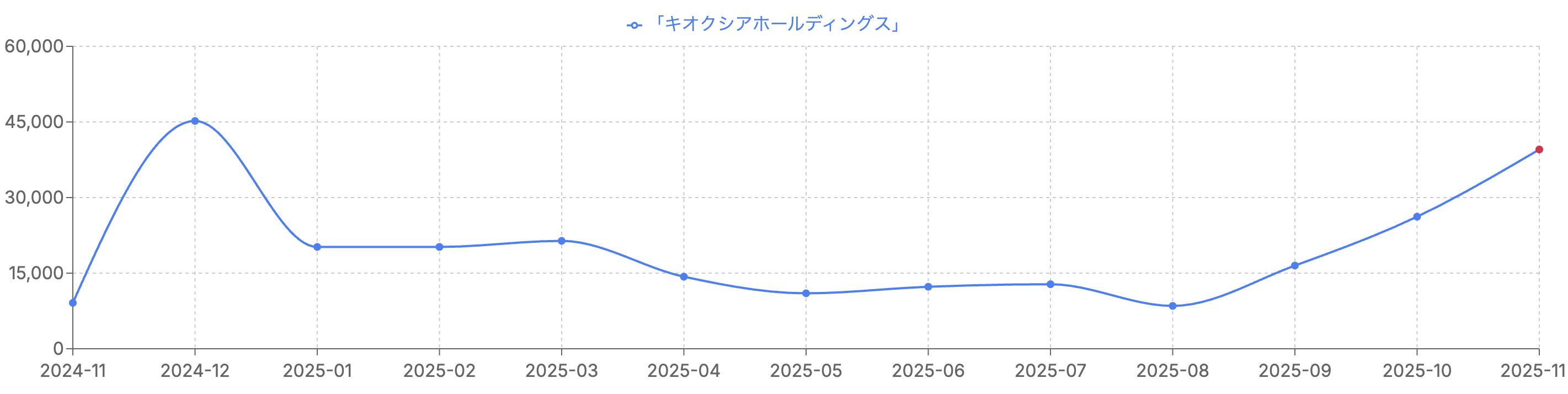

キオクシアの例

続いてキオクシアです。

株価は2025年の9月ごろから急上昇を始めていきます。そしてその上昇の勢いは強く11月まで続きます。ところが11月14日の現在暴落しまさかのストップ安という事態に。これは未然に察知し損失を防ぐことはできたのか検証していきます。

実は私こんなポストをXの方でしていました。

ちょっと文体はふざけていたりするのですが、ご愛嬌。。。

どちらも11月14日より前に、キオクシアそろそろ天井なんじゃないか?と言う風なポストをしていました。もちろん日付をピンポイントで当てているわけではないですが、過熱感を他の投資家よりも先に察知できていることが分かると思います。これも実は人気指数を見ていただけでして、キオクシアの人気指数は上場時の2024年12月に一番高く、それ以降は低迷していたのですが、8月頃から一気に人気が急騰しているのが見て取れます。そして、人気指数が上場時に近づいた時点でこの上場したところが人気指数の一つの上限になるのではないかと考え、天井がそろそろ近いことを予測しました。

人気指数は上場や時事イベントにも反応する

キオクシアの例でわかるように、上場したニュースなどでも多くの人の関心を集めるため人気指数が高まります。これを騙しと捉えることもできますし、上限と捉えることもできます。ここら辺の解釈は投資家様個人によりますのでご自身が納得いく解釈をしてくれたら良いと思います。キオクシアの場合ですと最大でも上場時程度までしか人気度は上がらないのでは?と私は考えました。

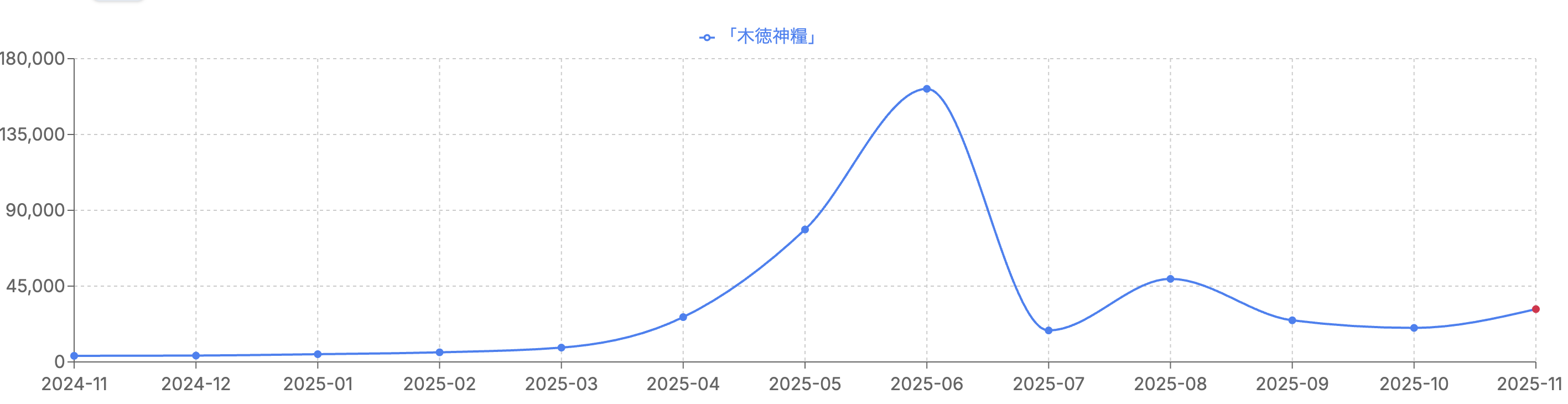

木徳神糧からみる時事イベントでの反応

木徳神糧を見てみましょう。2025年の4,5,6月にかけて人気指数が急上昇していることが分かります。これはなぜでしょう?木徳は米を中心とした卸売業を営む会社です。そしてこの時期、令和の米騒動があったことが皆様記憶に残っていると思います。つまり米不足、備蓄米といった不安感から、関連する木徳神糧に注目が集まったと言うことです。

木徳神糧を見てみましょう。2025年の4,5,6月にかけて人気指数が急上昇していることが分かります。これはなぜでしょう?木徳は米を中心とした卸売業を営む会社です。そしてこの時期、令和の米騒動があったことが皆様記憶に残っていると思います。つまり米不足、備蓄米といった不安感から、関連する木徳神糧に注目が集まったと言うことです。

しかし、この時事イベントは投資家だけではなく、投資家以外の人も木徳に興味をもったため過剰な指数を見せました。そのため7月には熱が一気に冷め、指数は18,700まで落ちました。3月の時点での指数が8,500ですので、落ちたといっても倍以上人気指数が上がっていることが分かります。

7月から落ちた分は投資家以外の方々による人気指数であり、8月に残った指数は投資家によるもの、つまり実際は4月から8月にかけて投資家による人気指数が8,500から18,700まで伸びたと考える方が理にかなっているでしょう。その後のピークでは50,000ほどまで指数が伸びており過熱感が伺えます。実際に8月、9月から下落の兆しが見られています。こちらも元の8,500程度まで指数が落ちたら底になるのかもしれないので、引き続き追っていこうかと考えています。

人気指数はどのように解釈するかを考えなければならない

ここまでで分かるように人気指数は、人気指数が高いから株価が上がるわけでもなく、低いから株価が上がらないわけでもありません。人気指数が上昇を見せる間は株価は上がる一方、飽和すると落ちるという動きもあれば、人気指数が先に上がり、株価が追従するパターンもあったり、人気指数が前の水準に戻ることで底を当てることにも使えたりします。また、騙しもあったり、その騙しを次の上限に使ったりなど応用は様々です。

したがって解釈性が高く指数をうまく扱う難易度は高いのですが、これをうまく味方につけることで、投資の世界で情報量の差で優位に立ち回れることは確かだと言えます。

KabuMart

KabuMartは財務諸表等の自動分析を行い、企業のファンダメンタル分析をサポートします。